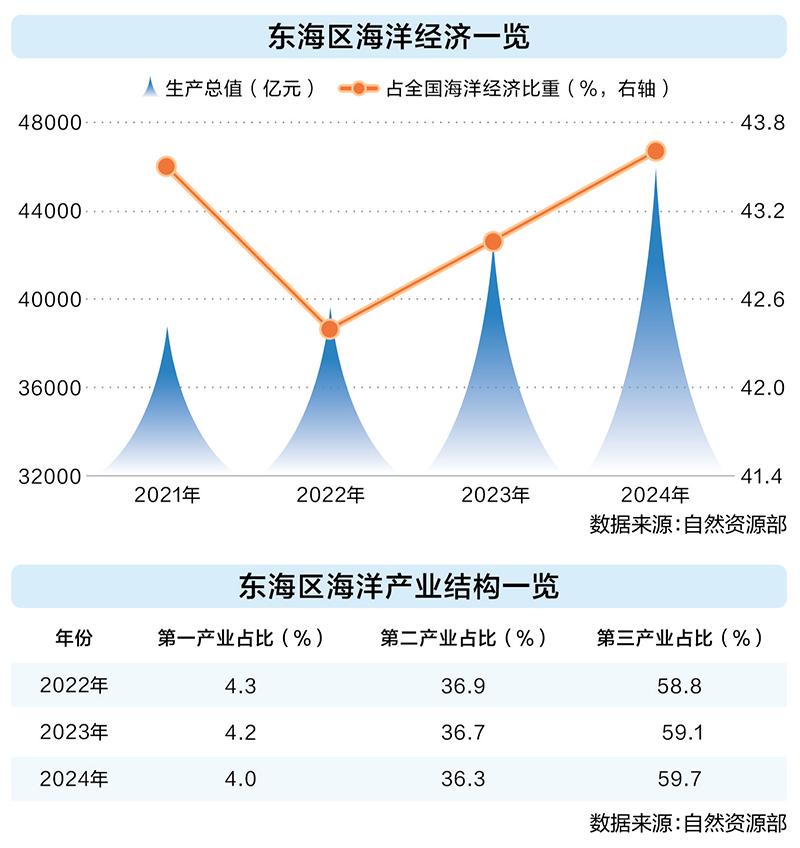

东部海洋经济圈(包括江苏、上海、浙江和福建)是中国最具活力和潜力的海洋经济区域之一,海洋产业发展与长三角协同及示范区建设稳步推进,成效显著。自然资源部东海局数据显示,2024年,东海区海洋生产总值45992.9亿元,同比增长7.1%,占全国海洋生产总值43.6%。

本篇为《数说海洋经济》系列之东部海洋经济圈篇,细数占据全国海洋生产总值近半壁江山的东海区“蓝色成绩单”。

东海区:海洋产业增长势头强劲

近年来,东海区海洋产业结构持续优化。2024年东海区海洋第一、二、三产业的增加值分别占海洋生产总值的4.0%、36.3%和59.7%。从历史趋势看,第一、二产业的占比持续下降,第三产业的比重不断上升。

2024年,东海区15个海洋产业呈现出强劲的增长势头,其增加值同比增长8.5%。传统产业中,海洋油气业、海洋船舶工业、海洋旅游业、海洋交通运输业、海洋电力业均以双位数增幅增长,其中海洋油气业实现增加值77.3亿元,增幅37.5%,居各产业首位;海洋渔业、海洋水产品加工业、海洋工程装备制造业、海洋化工业、海洋工程建筑业均实现平稳增长。

东海区的五大产业,包括海洋工程建筑业、海洋船舶工业、海洋药物和生物制品业、海洋工程装备制造业、海洋交通运输业,2024年增加值占全国对应行业比重均超50%,凸显了东海区的领先地位。

随着“海洋强国”战略的深入实施,以及“十四五”规划对海洋经济的高度重视,东海区各省(市)依托自身特色形成了差异化发展格局,海洋经济均实现稳步增长。

江苏:打造海上“风电长城”

2024年,江苏海洋经济总量首次突破万亿元大关,从2014年超5500亿元,到2024年突破万亿元,江苏海洋生产总值保持稳健发展态势。

2024年,江苏海上风力发电累计装机容量达1183.3万千瓦,累计发电量328亿千瓦时,装机容量和发电量均位居全国前列。

江苏盐城的海上风电装备综合产能位居全国城市第一。从2006年第一个海上风电项目启动,在不到20年时间,盐城已形成全国最大规模的海上风电产业集群,装备制造覆盖整机、叶片、塔筒、导管架、海缆、齿轮箱等全领域,集聚了知名风电整机企业以及一大批零部件领军企业。盐城拥有长达582公里的海岸线,是全球最具开发价值的海上风场之一,其海上风电规模接近江苏省一半、全国五分之一。

发达的民营经济是江苏培育壮大海洋新质生产力的关键力量,众多专精特新企业和独角兽企业在海洋产业发挥着重要作用,特别是海工装备、船舶制造、涉海材料领域,合计占涉海专精特新企业总数的75%。

近年来,江苏涉海专精特新中小企业数量快速增长,截至2024年底,涉海专精特新中小企业达786家,同比增加58.8%。A股市场中,海洋经济领域来自江苏的专精特新企业有中天科技、亨通光电、亚星锚链等。

浙江:发挥港口硬核力量

浙江拥有全国最长的海岸线,总长6715公里,坐拥30多个海湾,港口是浙江最大的战略资源和特色优势。2003年7月,浙江提出的“八八战略”正式吹响“宁波舟山港口发展一体化”的号角。

20多年来,浙江形成以宁波舟山港为龙头,浙北嘉兴港和浙南温州港、台州港为两翼,联动内河港、无水港的“一体两翼多联”港口布局。全省建成万吨级以上泊位290个,10万吨级以上泊位65个。

宁波舟山港是全球唯一拥有两个“千万箱级”单体集装箱码头。2024年,宁波舟山港完成货物吞吐量13.77亿吨,同比增长4%,连续16年位居全球第一;完成集装箱吞吐量3930万标准箱,同比增长11%,增幅创近7年来新高,年吞吐量稳居世界第三,实现了从区域性港口到国际枢纽港的跨越,为畅通国内国际双循环发挥了重要枢纽作用。目前宁波舟山港对外连接全球200多个国家和地区的600多个港口。

依托宁波舟山港的货物吞吐能力,浙江省打造了涵盖港航物流、海洋金融与数字渔业在内的现代服务体系。舟山国际油气交易中心年交易额突破万亿元,已成为全球大宗能源商品的战略枢纽。

今年年初,浙江在全国省级层面率先成立海洋经济发展厅,聚合统筹涉海涉港职能,把浙江最大的优势、潜力进一步发挥、释放出来,加快推动宁波舟山港从大港迈向强港,支撑浙江经济高质量发展。2025年,浙江将谋划推进120个强港项目建设,全年预计完成投资超600亿元。

福建:大力发展“海上粮仓”

福建海域面积13.6万平方公里,是陆地面积的1.1倍,耕海牧渔、发展海洋经济空间广阔。2024年全省海洋生产总值超1.25万亿元,同比增长6.1%,连续10年居全国第三位;水产品总产量924.6万吨,同比增长3.9%;海水养殖产量613.3万吨,约占全国海水养殖产量1/4;水产品人均占有量221公斤,水产品出口额67.1亿美元,均居全国第一,连续12年蝉联全国水产品出口额第一大省。

近年来,福建省海洋与渔业局围绕加快建设海洋强省战略目标,大力发展“海上粮仓”,目前建成深水抗风浪网箱5300多口,投建深远海养殖平台23个,深远海养殖规模居全国前列,全省水产品养殖场已达431家,省级以上水产原良种场50家,苗种场2600多家,主要养殖品种基本实现自给自足,一些苗种还供应全国沿海乃至日韩和东南亚国家。

从水产品种来看,福建的大黄鱼、鲍鱼、牡蛎、江蓠、海带等养殖产量均居全国首位。全国每十条大黄鱼,就有八条来自福建,鲍鱼产量占全国七成以上,海带产量约占全国六成,牡蛎约占三成。福建水产品正加速“游”向世界餐桌。

除传统的水产渔业之外,福建省也在加速掘金海洋生物医药。目前,厦门市启动建设了面积10.2平方公里的省级海洋高新技术产业园区。此外,福州仓山生物医药科技园、漳州诏安金都科技兴海产业示范基地等园区,均将“海洋药物与生物制品”作为重点发力方向。

上海:先进制造业展现硬实力

上海依海而生、因海而兴,城市发展具有鲜明的海洋底色。2024年,上海实现海洋生产总值11387亿元,以仅占全国0.35%的海域面积和1.2%的大陆海岸线长度,贡献了全国10.8%的海洋生产总值,单位海域面积海洋生产总值位居全国第一。随着上海海洋生产总值首次突破万亿元,在全市生产总值中的占比达到21.1%,海洋经济综合实力迈上新台阶。

上海海洋先进制造业表现亮眼,船舶与海工装备制造持续增强。2024年,上海海洋船舶工业实现增加值216.7亿元,新承接海船订单量、海船完工量和手持海船订单量分别占全国总量的13.8%、10.5%和10.8%,均在全国领先。2024年,上海船舶海工产业主要企业工业总产值超1200亿元,同比增长约20%。

作为中国船舶工业的核心力量,外高桥造船、江南造船和沪东中华造船2024年累计交船量达69艘,新接订单128艘,同比分别增长19%和70%。沪东中华造船包揽卡塔尔能源“百船计划”24艘超大型LNG船订单,成功交付全球江海直达型LNG加注运输船“启航”轮;江南造船交付中国首艘大型Mark Ⅲ Flex型薄膜式LNG船。

2024年上海海洋旅游业实现增加值1443亿元,同比名义增长17.6%,邮轮靠泊量、出入境旅客量占全国50%和70%,海洋旅游业成为新的产业增长点。

今年6月,《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意见稿)》发布,其中提到,建设世界级船舶与海工装备产业集群,到2030年船舶与海工装备产业增加值超450亿元,大型LNG运输船本土化率提升到85%以上,基本建成原创技术策源和绿色智能引领的世界级船舶与海洋工程装备产业体系。

网友留言(0)