【对话/新潮观鱼 严珊珊,编辑/戴苏越】

以下为对话实录:

“这部剧遇到的协审单位让我很感动”

新潮观鱼:彭主任您好,很高兴与您交流,这次《以法之名》为什么会选择“检察侦查”这一“隐藏职能”作为切口?是否有相应契机?

彭诚:在影视剧项目选题上,我们最高检影视中心的核心需求是反映检察工作,检察侦查虽说是检察机关的“隐藏职能”,但也是重要职能之一,在我们选题范围内。

不过,因为在很长一段时间里,检察侦查都只是刑事执行检察厅一项很小的职能,我们之前确实没把检察侦查纳入主要考量方向。

党的二十大报告提出要“强化对司法活动的制约监督,促进司法公正。加强检察机关法律监督工作”,还有一句至关重要的话——“公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线”,这也是《以法之名》的主旨。在这种契机下,《以法之名》才从原来的扫黑除恶题材转向了检察侦查题材。

原来剧本已经写了一稿,后来三年换了三拨编剧,写了好几稿,不是因为他们创作能力差,而是主题发生了变化。

新潮观鱼:您曾说《以法之名》不仅是第一部,也有可能是“唯一一部”反映检察侦查的剧集,这是为什么?在展现“刀刃向内”的过程中,最高检影视中心如何把握好这个尺度?

彭诚:首先最高检影视中心资源有限,中心的影视剧项目要力争覆盖检察工作的方方面面,考虑到避免同质化,不可能短时间内进行这个题材的第二个创作。

更重要的是,检察侦查是“隐藏职能”,“隐藏”意味着保密属性高,有很大一部分侦查手段绝对不能在影视剧中透露。比如涉及到人员、机构怎么设置?情况怎么推进?这些都要保密,只能有限地通过影视推出。

至于把握尺度,我认为要平衡的不是“尺度”,而是“度”。这种题材肯定有一些不允许表现的地方,这个度就是既不能夸张,也不能枯燥,既不能完全如实表达,也不能不真实,这个度很难平衡。

在内容审查和把关上,最高检影视中心有十余道程序,并成立了专门的编审委员会,形成了有效的工作机制。从项目主题的选择,到认定、大纲、剧本,检察实务工作者、法律实务工作者、新闻方面工作人员的前期介入和把控,对主创人员的把关,这些机制都在做“度”的平衡。

这些程序通过后,我们才会对内容进行深度创作,再拍摄。我们做的电视剧《人民的名义》《巡回检察组》,电影《第二十条》,到今天的《以法之名》,都是整个工作机制有效运作的体现。

新潮观鱼:最高检影视中心牵头的项目经过内部把关后,还会遭遇“审查阻力”吗?

彭诚:不会没有,肯定有,但就《以法之名》这个项目来说,我其实非常感动。

司法部门是有协审的,在这个项目前期备案和后期成片的审查过程中,我们遇到的协审单位都给予了出乎意料的大力度支持,帮我们进行了内容把关,在审片时间上也给了最高的提速,这点我非常感动。我也借观察者网新潮观鱼这个平台公开表示一下我的感谢!

新潮观鱼:您是否担心观众只讨论和传播剧里揭露的“问题”却忽略剧集想展现的司法进步?

彭诚:当然担心,而且是非常担心,因为目前网络空间环境过于浮躁,不能说是别有用心地引导,但舆论就是很容易被引导至偏激和恶意的方向。不止司法和法治剧的话题,任何话题都是如此。目前《以法之名》也有一些这样的声音出现。

我的心得是,我们做这样的剧,需要掌握的度是立意正、角度正、态度正,如果这三个方向把握住,我相信观众和大量网络用户是能感受到的。表达有时候会被曲解和利用,但是善意和正义也是能引发共鸣的,这也是某些偏激的声音未能在网上成为主流的原因。

“法治剧里律师都不是好人?我们来为律师正一正名”

新潮观鱼:我们注意到观众对《以法之名》的选角有很多讨论,张译、王劲松、冯嘉怡、刘佳、郝平等演员都是政法剧“老面孔”,这是否反映了行业,包括最高检影视中心在这类题材的选角上有一种“惯性”?

彭诚:我认为不是惯性,而是法治题材影视选角面临的问题和难度。观众觉得好像就固定这几个面孔,其实我们在选角时特别希望面向新面孔,但是法治题材有其特性,它是职业剧,以我多年的从业经验,一旦进入法律行业,职业属性一定会在这个人身上刻下气质上的印痕和独有的特质。在很多新演员身上,可能不容易看到这种特质,如果看不到,就很难去担起这种角色。

可能观众觉得“怎么老是这些人”,其实是我们没能找到新的合适的人,或者说一个演员在没有接受法律职业角色磨炼的情况下,TA很难得到这种气质。万事都有一个开端,演了一部剧之后TA就会对这件事有心得,对这种角色有经验,会更容易进入下一个类似的角色。

剧中有两个检察官助理用的是纯新人,一般这种角色会启用新人演员。

新潮观鱼:这部剧有没有新面孔给您带来了惊喜?

彭诚:董晴(饰 张文菁)就是一个,在我印象里,她之前没演过法治剧,也没演过类似形象。我当时看到她的素材,就问这个角色是谁选的,负责选角的总制片人高金玺说是演员自荐,她试完戏就留下来了,可以说这是我们的意外收获。

《以法之名》张文菁(董晴 饰)

新潮观鱼:“张文菁”这一角色的“出圈”,在您意料之中吗?

彭诚:实际上我第一次看到董晴的素材,我们就确认她会“出圈”,我还跟工作人员开玩笑“快去找她合影,剧一播她估计会火”。

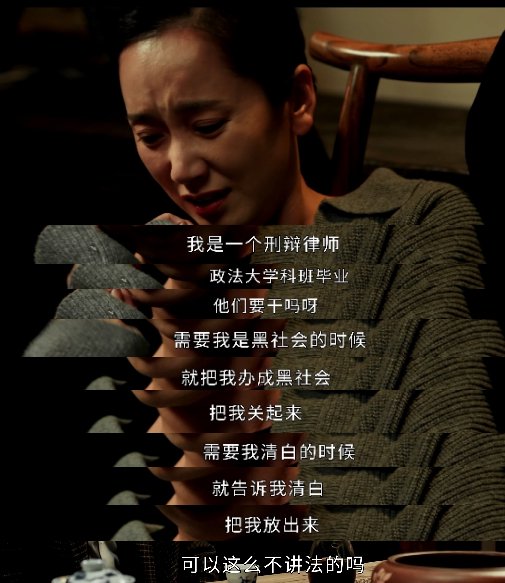

其实《以法之名》这个剧的出发点就是张文菁律师,是先有张文菁这个角色,才有了这部剧。最初剧本给这个角色的定位是被动的,她被冤枉、又被洗冤、被释放,但在剧本打磨过程和最后表演定型之后,张文菁成为主动性非常强的一环,这一点跟剧本创作、导演的再加工和董晴的表演是分不开的。

最后回归到律师的影视形象,在《以法之名》之前,除了以律师为主角的影视剧,所有公检法题材的影视作品,包括电影《第二十条》都被“诟病”没有很好地展现出律师的职业,有一种论调称“所有角色中只有律师是绝对的反派,没有好形象”。

但在现实中,律师是我们法律职业共同体的一员,是司法工作中不可缺少的一员,是实现依法治国的程序正义和实体正义的重要一环。张文菁这个角色就是我们在此方面做出的重要尝试,我们作为法律职业共同体,想为律师来正一正名。目前的状况我们很满意。

我看到了网友发起的话题#明年最佳女配一定要有董晴#,我也是这么认为的(笑)。

新潮观鱼:傅东育导演提到,蒋欣的表演为“郑雅萍”注入了生命力。在选角阶段,是什么让你们选择了蒋欣?

彭诚:检察官形象难塑造,女检察官作为女主角的形象的塑造更是难上加难,甚至有的形象得不到真正女检察官的认可,这是我们心中的一根刺。

最高检影视中心包括我本人,也在琢磨哪些演员的外形和气质跟女检察官契合度高。以此为目标,我和傅导、总制片人高金玺、敦淇讨论的过程中,蒋欣这个演员就冒出来了。

开机前,蒋欣进入最高检进行了三天深度采风,密切接触了最高检某位女副厅长——“郑雅萍”的原型人物之一,丰富了她对这个形象的理解。后来蒋欣定妆照一出来,我说这是最符合女检察官形象的定妆照了。

我所认识的女检察官,尤其作为公诉人,经过职业的磨炼,身上都有杀伐决断的气质,有一股冲劲,坚决、果敢,这些特质蒋欣身上有。而且她不拘小节,大大方方,她在片场与张译、李光洁对戏也是这样,爽朗、爽快,很直接。

我是南方人,长得比较娇小,我记得我跟蒋欣熟了之后,见面时她能一把给我抱起来,转两圈,还掂量两下,这是第一个也是唯一一个见面这样抱我的人。我觉得这种爽朗挺像女检察官的性格。

“剧里一家子都是搞法律的,确实反映了部分现实”

新潮观鱼:最高检从全国抽调十余名检察侦查专家全程指导,您能否介绍下专家与导演、编剧具体是如何合作的?创作过程中是否存在分歧?

彭诚:这个合作可深了,检察侦查这种反司法腐败的职能,面对的对手反侦查能力很强,是势均力敌的较量,艺术创作者很难想象到,这都需要检察侦查专家提供素材。“万海案”就是在湖北、湖南、辽宁等地检察侦查典型案例的基础上综合提炼出来的。

创作中肯定有分歧。检察官、法律工作者,他们会“死抠”程序、法条,如果他没有“死抠”细节的精神,案子就可能节外生枝。但是艺术创作是形象化的,因此主创与真正的检察官之间会有需要融合的过程,这个没有谁是谁非。

我们影视中心力求在真实事件的基础上进行艺术化表达,把抽象的法理、枯燥的法条变成观众能接受和理解的方式。

新潮观鱼:兰书记(刘佳 饰)那句“东平就这么小,一家子都是搞法律的”点出了基层司法系统的熟人社会特征,剧中多个角色存在亲属关系(如检察官乔振兴弟弟是警察,检察官洪亮岳父是省政协副主席),这种“政法家族”的设定是否也一定程度上反映出某些现实状况?

彭诚:这个问题很好,也很敏感,一开始我跟傅导从最高层面讨论主题,就是要展现中国传统的人情社会跟现代法治社会的矛盾和融合。

“东平就这么小,一家子都是搞法律的”,确实反映了部分现实。首先,因为年轻人的职业选择多半与环境相关,受到环境和代际的影响,亲人、兄弟姐妹之间的影响是很深的,所以很容易出现一家子都是搞法律的情况。其次,这与法律从业者生活的圈子比较窄有关,姻亲关系,朋友介绍的对象,朋友的朋友基本固定在某个圈子里,不会铺出去太远,这反映了现实。

但我认为这个状况未来会打破,因为法律已经从前几年炙手可热的高分专业变成了这几年的“天坑”专业,就业比较难,未来学法律的人可能会减少很多。我们现在就感受到了,法律圈子包括检察院,招不到好的人,所以我们希望通过影视剧再普及下检察官这个职业。

当年《人民的名义》起到了很好的作用,好多年轻人知道了检察官这个行业,愿意从事这个职业,现在的《以法之名》我觉得也能达到这个效果,播出时正是高校招生的时候,我看到至少有三、四个政法院校的招生用上了《以法之名》的海报,我觉得打得很准。

新潮观鱼:有观众认为“李人骏”(李光洁 饰)和“许言午”(冯嘉怡 饰)这两个角色看不透,似乎在“好坏之间反复横跳”,这种模糊性是否暗示司法腐败的复杂性?或为过审而设计的“安全牌”?

彭诚:没有暗示,我们只是在塑造人,这两个角色的设计不是出于情节的复杂性或环境的复杂性,而是因为人性的复杂。其实,我们没有刻意表现“反复横跳”,而是想展示检察长和公安局长,他们面对事情的处理方式是什么样的,领导艺术和领导风格是什么样的。观众理解为反复横跳,我觉得很有趣,很可爱。

这也不是为过审做的“安全牌”,反而是艺术的考量,有真实的表达在里面。《人民的名义》播出后,我们发现观众对“窥探”相对高一点层级的领导的官场生态是有兴趣的,可能大家平时接触不到,想知道那个层面如何抉择,如何开会。我们也想如何在《以法之名》里表现有一定职级的领导的领导艺术,所以没有那种黑白分明直给的描写。

我不希望观众对公安局、检察院这两个单位的领导,就只有一个政治性正确、“伟光正”的刻板印象,我们希望人物展现多面性,作为政法系领导,有自己的弱点、欲望和想法,而他们最终如何选择才展现了法律人的特质。

新潮观鱼:这部剧在社交媒体引发了广泛讨论,比如“体制内聚餐有多讲究,座位都是门道”“高启强来了东平都只能卖鱼”,还有观众通过人物使用的手机品牌来猜测角色是黑是白,对于观众自发形成的讨论话题,您有怎样的观察和感受?

彭诚:我觉得观众太可爱了,我们本来是想埋线,埋一根针,但是观众直接揭出了一把铁锤,一把刀,这是始料未及的。体制内聚餐的讲究、座位的讲究,不是没有,但也没有像观众想的那么刻板,但观众对这种高层讨论的欲望一旦生发,容易往更夸张的方向去解读,这是可以理解的。

最高检影视中心的制片人日常密切关注观众的评价,我自己看剧也会看弹幕,会搜集网上讨论的内容,这些都是我们改进创作的方式和途径。

“观众说,《以法之名》没有短剧味,我很欣慰”

新潮观鱼:《以法之名》采用了36集的体量,在当前平台普遍偏好短剧集的情况下,这种体量不多见,主创团队如何平衡叙事完整性与市场风险?

彭诚:各大平台在各种场合讨论短剧、长剧都提到了“内容为王”,喊口号容易,但做到很难。

我们想做的是全民向的电视剧,不是小圈层的东西,确实需要大体量的支撑。而且我们讨论后认为,全民向的电视剧如果内容做得好,也是有市场的。

检察侦查是一个严肃又不为大众所知的主题,要把它讲好,一定要有好内容支撑,所以我们的共识就是要先把市场考量放在一边,以内容为主来补它的形式。

剧播的时候有观众讨论,《以法之名》没有任何短剧味,没有强反转,没有强烈的爽感,我感觉很欣慰,观众看到了我们的努力。

这三年的创作过程中,短剧、微短剧占领市场的速度令人吃惊,但我们坚持把内容为王做下来了,其实还是有一些忐忑,不知道能不能被市场接受,到目前为止我认为结果是好的。

新潮观鱼:16、17集更新后,有观众认为指导组解散拍了两集,案件没有推进,一直在抒情,甚至有些“拖沓”,您怎么看?

彭诚:其实16、17集我看过很多遍,每次谭维维唱的插曲《人间道》一响起,我依然热泪盈眶。我不能要求别人跟我审美取向一样,但我认为这两集的铺垫和情绪烘托对人物塑造至关重要,是必需的,一点都不拖沓。

三个主角都得到了表现,介绍了洪亮的来处,他的家庭背景和游移,去处如何选择?李人骏当年在学校的意向,万海案后的志得意满和不被兄弟理解;郑雅萍的性格也得到了升华。这两集有起承转合的作用,不是所有作品都要像短剧一样,三分钟内要有几个耳光、几个反转、几次爽,几次哭闹。全民向的剧不是这么一个逻辑,如果都以强情节、快节奏要求一个全民向的剧,太偏颇了。

新潮观鱼:这部剧历经三年创作,作为总制片人,可以分享一下和优酷(敦淇工作室),以及傅导的合作感受吗?

彭诚:我们合作得非常愉快,我特别感谢敦淇和傅东育导演对我们影视中心工作的支持。其实大家都有各自立场,我还记得,拍摄到后期,我们影视中心会从法律和检察工作的角度提一些要求,提得有些“过分”的时候,敦淇跟他的工作人员嘱咐“影视中心最后决定怎么做,我们就怎么做,不容商量”。因为我们中心有时候决策也会有失误。这句话对项目最后能够顺利推进起到很重要的作用。

艺术家都有自己的脾气,傅东育导演在人物性格设置和人物命运走向上与检察顾问和有些主创存在不同意见,我去找傅导,只说了一句话——“我们的立场和立意都是一致的,我们是同一个方向的,我们是一伙的”—— 这句话很好地概括了我们仨的关系,傅导听完就做了艺术上的妥协。我们只有在目标一致、立意一致、诉求一致的情况下,才能特别好地推进一部影视剧。

新潮观鱼:您希望通过这类影视作品,搭建怎样的检民沟通桥梁?

彭诚:相对于公安、法院,检察院的工作与普通观众有一定距离,最高检影视中心希望通过影视作品,让观众了解检察院是什么样的机构,他们在做什么,他们跟人民群众的哪一点息息相关?这是我们做所有项目的初衷。

说大一点,我们希望通过影视剧推进中国法治建设进程,虽然这话听着大,但是我真心是这么认为的,而且有的地方已经做到了一部分。

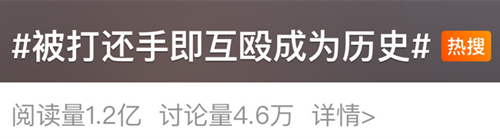

比如说电影《第二十条》对正当防卫这个隐藏条款的普及有重大意义,今年6月27日新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》表决通过,自明年1月1日起施行,微博上有个话题#被打还手即互殴成为历史#,我觉得这里有《第二十条》的一份功劳,这也是我们做检察题材影视剧的最大意义所在。

本文系观察者网独家稿件,文章内容纯属作者个人观点,不代表平台观点,未经授权,不得转载,否则将追究法律责任。关注观察者网微信guanchacn,每日阅读趣味文章。

网友留言(0)