来源:资管网

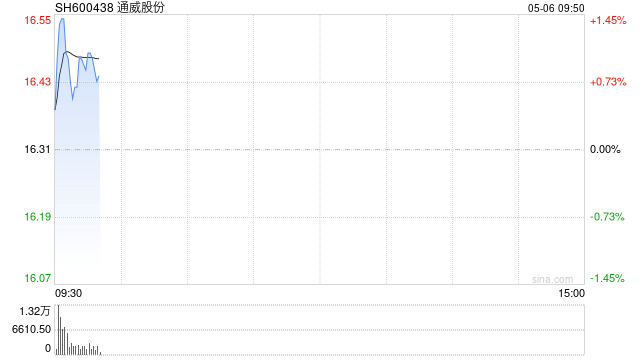

2025年4月29日,通威股份(600438.SH)年报揭晓:全年净亏损70.39亿元。这串冰冷的数字背后,是光伏行业十年狂飙的戛然而止,更是一家千亿巨头在周期轮回中的战略迷失。从2022年净利润257亿元的巅峰跌落至谷底,通威的轨迹恰似一柄锋利的解剖刀,划开了中国光伏产业“超速发展”的隐秘伤口。

硅料帝国的黄昏

“所有命运的馈赠,早已在暗中标好了价格。”

2021-2023年的硅料牛市里,通威凭借90万吨产能稳坐全球硅料“铁王座”,单吨利润一度高达20万元。彼时的通威如同“光伏印钞机”,用刘汉元的话说,“行业红利足够大时,战略的容错空间会被无限放大”。然而,当2024年硅料价格从31万元/吨断崖式跌至3.7万元/吨,跌破行业现金成本线4.5万元/吨时,这场以规模换利润的豪赌终于显露出缺陷。

逆周期扩张:致命的路径依赖

通威的战略失误,本质上是将周期红利误判为能力红利。

2024年,通威硅料产能达90万吨,占全球总产能的25%,却遭遇全行业产能利用率骤降至64%。在价格战最惨烈的Q1,其存货暴增44.7%至112.7亿元,计提存货跌价超22亿元。这种“越亏损越扩产”的悖论,源于对市场需求的线性思维:误判全球光伏装机增速能持续保持30%以上,却忽视了产业链下游的消化能力。当2024年多晶硅实际需求仅160万吨时,全行业名义产能已突破300万吨,供需错配的绞索早已套上脖颈。

分析人士指出,当协鑫科技凭借颗粒硅技术将现金成本压至2.71万元/吨,通威仍在改良西门子法的赛道上狂奔。尽管其硅耗、电耗指标优于行业均值,但N型硅料占比不足30%的短板,使其在高端市场失去定价权。更致命的是,广期所多晶硅期货合约以N型料为交割标准,颗粒硅被排除在外,这恰恰暴露了通威对技术路线竞争的迟钝。

通威引以为傲的“硅料+电池”双轮驱动模式,在产业链崩塌时反而成为累赘。2024年,其电池片销量87.68GW,组件销量45.71GW,但下游环节未能对冲硅料亏损。数据显示,电池片毛利率跌破-5%,组件业务更因海外贸易壁垒加剧而雪上加霜。垂直整合本应是风险分散器,却因全链条价格暴跌沦为“亏损放大器”。

行业生态的集体溃败

通威的困境,折射出中国光伏产业的集体焦虑。

2025年电价市场化改革后,内蒙古、新疆等地的0.25元/度电价优势,曾让通威将产能疯狂西迁。但低价能源的红利在产能过剩面前不堪一击——当全行业陷入“卖一吨亏一吨”时,成本控制反而成为慢性自杀的工具。2024年Q1,通威单吨硅料亏损超1000元,而产能利用率每下降10%,固定成本分摊将再增2000元/吨。

2019-2023年,光伏行业累计融资超5000亿元,其中70%流向硅料环节。通威凭借资本市场募资优势,将杠杆率推升至72%,却在行业下行期面临利息吞噬现金流的困局。

幸存者游戏:洗牌时代的生存法则

光伏行业的至暗时刻,亦是重构秩序的历史窗口。

当前多晶硅行业的生存线已提升至“现金成本<3万元/吨、N型料占比>60%”。协鑫凭借颗粒硅技术弯道超车,大全能源通过科创板融资优化财务结构,而通威若不能加速淘汰棒状硅老产能,恐将陷入“规模越大亏损越深”的恶性循环。

通威的“渔光一体”模式曾被视为跨界典范,但4.66GW装机量在行业剧变中显得杯水车薪。对比特斯拉“光伏+储能+电动车”的能源生态,通威缺乏将应用场景转化为稳定需求的战略设计,其农业与能源的协同仍停留在物理层面。

当国内产能过剩达140万吨时,通威的85GW组件产能却因欧美“反倾销”调查出口受阻。这暴露了中国光伏企业“重产能、轻渠道”的痼疾。未来的生存者必须像隆基绿能布局美国工厂那样,构建全球化产能网络。

周期律的永恒拷问

站在2025年的门槛回望,通威的困境绝非偶然。从尚德电力到汉能集团,中国光伏产业总在重复“政策刺激→资本涌入→产能过剩→价格崩盘”的剧本。当刘汉元坦言“要为过度扩张买单”我们听到的不仅是一家企业的反思,更是整个产业对增长逻辑的集体叩问。

“历史不会重复,但会押韵。” 马克·吐温的这句箴言,或许能为中国光伏企业照亮前路——唯有打破“规模崇拜”,在技术创新与生态构建中寻找第二曲线,才能穿越周期的迷雾,抵达可持续发展的彼岸。

网友留言(0)